日期:2022-06-08

2022年4月21日,義務教育課程方案和課程標準(2022年版 )終于頒布。對于義教新課標,教育部教材局申繼亮的定位是“養其根,俟其實”,實質就是華東師大終身教授葉瀾先生倡導的“教天地人事,育生命自覺”。“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”真正成為教育工作的根本問題。

一 、新課標的最大變化是什么?

總的來講,新課標有以下四個方面的變化和突破:

1.課程目標素養化

教育部2014年印發的《關于全面深化課程改革 落實立德樹人根本任務的意見》首次提出“各學段學生發展核心素養體系”這一概念。2016年,中國學生發展核心素養研究成果正式發布。主持該項研究的北師大林崇德教授指出:素養是“指在教育過程中逐漸形成的知識、能力、態度等方面的綜合表現,其對應的主體是‘人’或‘學生’,是相對于教育教學中的學科本位提出的”。他帶領研究團隊遴選和界定中國學生發展核心素養,“即21世紀中國學生應具備的、能夠適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力”(林崇德,2016)。

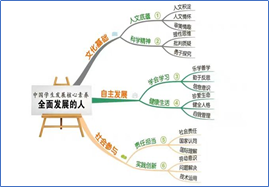

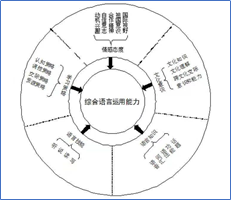

中國學生發展核心素養體系以培養“全面發展的人”為核心,分為文化基礎、自主發展、社會參與3個領域,由這3個領域延伸出6個方面共18個細目(見圖1)。本次義教課標修訂與中國學生發展核心素養體系一一進行了對標。以英語學科為例,核心素養包括語言能力、文化意識、思維品質和學習能力等四個方面(見圖2),主要對標中國學生發展核心素養體系中的文化基礎中的人文底蘊、自主發展中的學會學習和健康生活、以及社會參與中的責任擔當。

圖1 中國學生發展核心素養 圖2 英語學科核心素養結構圖

“核心素養”成為2017版高中新課標以及2022版義教課標各學科課程目標的最核心詞匯,是該課程育人價值的集中體現,指該課程在落實立德樹人根本任務中的獨特貢獻。“素養為本”體現了課程的價值追求,是新時期育人方式變革的時代要求。至此,中國基礎教育課標完成了從知識到能力再到素養的逐層豐富與升級,更加回歸學生學習和發展以及各學科課程的本質。

2.課程內容結構化:

新課標著力于培養學生的核心素養,不只考慮了每個學科自身的學科邏輯,同時也考慮了學生的學習邏輯。

崔允漷教授指出,對課程內容的傳統理解兩種:學科知識和活動經驗都在倡導結構化,但結果都不理想。現在需要尋找第三條路——作為課程內容的學習經驗及其結構化。學習經驗結構化有兩條路徑三種策略。兩條路徑是指橫向結構化與縱向結構化。三種策略包括橫向結構化,組織者是真實活動,如跨學科主題學習、科學課程中的相關制作等;縱向結構化-自下而上,組織者是已有的知識與技能,如小學數學先學整數后學小數和分數;縱向結構化-自上而下,組織者是已學過的學科基本概念與原理。以英語學科為例,2011年版課標中沒有明確的課程內容,課程目標中語言知識和語言技能一般被當做課程內容(見圖3);而2022年新修訂的義教課標在內容的選擇上發生了本質變化,突出體現了全新的育人價值觀和整合的內容結構觀,英語課程內容由主題、語篇、語言知識、文化知識、語言技能和學習策略等要素構成。圍繞這些要素,通過學習理解、應用實踐、遷移創新等活動,推動學生核心素養在義務教育全程中的持續發展(見圖4),這正是兼顧學科邏輯和學習邏輯的課程內容結構化的體現。

圖3 2011版英語義教課標課程目標 圖4 2022新版英語義教課標內容結構示意圖

3.強調課程的綜合性和實踐性:

新課標倡導教師的教不只是考慮到自己這門學科的知識體系和基本技能,而且要關注到其他的學科,要和其他的學科有聯系,鼓勵教師組織跨學科、交叉學科的課題,讓學生探討研究,培養學生觀察和解決問題的綜合能力。

新課標規定大部分學科要有10%的學科實踐,讓學生經歷和體驗知識產生的過程。此次提出的學科實踐,就是學習“像”學科專家一樣思考與行動,即在教學情境中,運用某學科的概念、思想與工具,整合心理過程與操控技能,解決真實情境中的問題的一套典型做法,如語文實踐、數學實踐、創意實踐等。崔允漷教授認為,學科實踐也是育人方式變革的新進展:

? 語文:從語文綜合學習、語文探究到語文實踐

? 英語:從英語知識和技能學習到英語運用與實踐

? 科學:從科學探究到科學實踐

? 思想政治:辨析/議題教學、社會參與

? 歷史:從歷史探究到史料實證

? 地理:從地理探究到地理實踐

? 技術:項目學習、工程實踐

? 藝術:創意實踐

4.考試評價強調融合和過程

考試評價一直是課程改革的難點和重點,崔允漷教授指出,新評價有三條變革路徑:紙筆考試仍是選拔性考試的主要方式,表現評價是素養導向評價改革著力點,過程數據是評價與技術融合新方向。在此過程中,我們要改進結果評價、強化過程評價、探索增值評價、健全綜合評價。

作為選拔性考試主要方式的紙筆考試要重建試題屬性,教師應明確在什么情境下,運用哪一類知識,解決什么問題,原來的那種基于知識點的“雙向細目表”已完成歷史使命,將退出歷史舞臺。

二、學校如何落實新課標?

針對新課標的以上變化,學校的教學該如何落實新課標呢?

1.加強教師培訓和學習,深入理解新課標理念。

英語課標組組長梅德明教授指出,世界在動態地發展,沒有誰可以不經研究就直接宣布有一種普適的教育理念,教師們可以直接照此執行和發展。課標專家團隊基于國際經驗和國家要求作了大量調查,凝練出理念,再用某些概念闡釋出來,最后才通過語言呈現在課標中。課表中的理念和目標代表著教育專家描繪出的美好藍圖,而我們當前的實際教學大多拘泥于課堂,課堂是小世界,但其實世界才是一個大課堂。我們正在由“課堂小世界”走向“世界大課堂”。有了這個觀念,我們才會產生“教材不是學生的全部世界,世界才是學生的全部教材”的正確觀念。學校要想落實新課標,教師培訓和學習首當其沖,只有清晰理解和把握新課標理念,才可能內化為教師自己的正確教育觀和教學觀,并且落實到平日的教學活動中。

2.堅持素養導向、強化學科實踐、推進綜合學習。

首先,堅持素養導向。我們的教學目標是關注素養,而不只是關注知識點。知識點目標是階段性目標,是小步子、小階段,教育者真正的目標要大要遠。

第二,要強化學科實踐。任何學科素養目標的實現都不是靠學生靠聽課和做卷子就能獲得的。比如地理強調地理實踐,反對以前“不著地”的地理學習方式,就是人跟地不接觸、整天在地圖上畫來畫去的方式。 比如科學,我們要反對用不科學的方法學科學。科學需要大量的實驗來演示和驗證,不科學的方法指的就是不做實驗。再比如學英語,只是背單詞講語法而不真正使用語言去交流,連基本的語言能力都談不上,怎么可能培養文化意識和思維品這樣的核心素養?所以,一定要強化學科實踐。在凱文,我們有一流的科學實驗室,孩子們會根據學習主題在老師引領下用心做試驗學科學,英語課通過大量原版閱讀以及演講和戲劇來練習語言、提升素養。

第三,推進綜合學習。義務教育階段要非常關注綜合學習,加強學科內知識整合,推進跨學科學習,建設綜合課程和學科群。目前,我們在朝陽凱文已經嘗試進行跨學科教研和教學的實踐,科學教研組包括理化生三個學科,人文教研組包括地理、歷史、全球視野等,老師們共同備課,不同學科相互配合,共同研討同一主題或相似主題的教學推進方式。

3.進行大單元教學設計

崔允漷教授提出,一個單元就是完整的學習故事,是一個微課程。以房子為例,區分于水泥、鋼筋、門倉這類內容單位,單元指的是整個房子。我們以前最大的問題就是整天忙著搬水泥鋼筋,但是最后不會造房子。這種瑣碎化、知識點化的教育導致老師和學生都很辛苦,最后形成高分低能、有分無德的局面,這就是我們教育的現狀。所以老師的站位要從知識點轉向單元,關注學科核心素養。大單元成為了課時和學期之間承上啟下的平臺,這就是大單元設計。

單元設計的六要素:

1)名稱與課時:你為何要學此單元?名稱是任務、項目還是大觀念,一個單元要包含幾個課時。

2)單元目標:期望你學會什么?

3)評價任務:你何以知道學會了?

4)學習過程:你需要怎樣學習?評價任務寫好之后再來設計學習經歷、學習經驗。把深度學習設計出來。

5)作業與檢測:你真的學會了嗎?

6)學后反思:你會管理自己的學習嗎?學后反思非常重要!從某種程度講,素養是一種推論,是要靠學生自己悟出來的,而不是直接拿來教的。素養能夠展現出學習主體的能動性,而這一主體性就建立在反思上。

4.推進過程化、多元化的教學評價。

梅德明教授指出,教師應當豐富日常評價的工具箱,并引導學生運用多樣形式進行自主評估。多樣評價方式貫穿于學生日常學習中,具體來說有以下幾點建議:

首先,評價應能使教師獲得學科教學的反饋信息,對自己的教學行為進行反思和調整,促進學科課程的不斷發展和完善。因此評價應以形成性評價為主,輔以終結性評價,定量與定性評價相結合。教師要注重評價主體的多元化、評價形式的多樣化、評價內容的全面性和評價目標的多維化。

第二,教師應作出全面評價,同時也要鼓勵學生積極開展自評和互評活動,突出學生在評價中的主體地位,從評價的接受者轉變為評價活動的主體和積極參與者。師生應當把教學評價變成主體參與、自我反思、相互激勵、共同發展的過程和手段。學生需要在教師的指導下學習使用適當的評價方法和可行的評價工具。評價活動可由學生獨立完成,也可結對或組成學習小組共同合作完成。而教師則應關注不同評價活動之間的整合性和關聯性,突出評價任務和內容的實踐性和發展性。

第三,教師在確定評價工具和方式時,需要對教學目標和內容、學習環境以及學生的個體差異等因素進行通盤考量,并與學生共同討論,形成切實可行的評價標準和方案。

第四,教師要根據評價目標設計活動方案,確保其綜合性、關聯性、實踐性,體現評價的科學性、可行性,注意評價的公平性,保護學生學習的積極性;教師可以采用提問、討論、完成任務等方式使學生的思維外化,觀察學生學科能力的行為表現和學科核心素養的養成程度;教師還要綜合考量學生的各種表現,得出評價活動的最終結果,把握學生在相關目標內容方面的達成程度以及學生后續發展應注意的關鍵問題。

總的來說,我們要發揮評價的診斷性反饋和激勵作用,實現評價為教和學提供增值服務的目的。

有人說,最理想的教育,就是人類的教育在最初狀態下呈現出來的樣子,就是教育曾經有過的“高尚的內容”和“優美的形式”。教育的理想狀態,也不是每一步的結果都要達到完美,而是力所能及地把能力都發揮出來,朝這個方向去努力。我想,以核心素養為目標的教育已經帶領我們上路,只要我們一直努力,必將更加靠近最理想的教育!